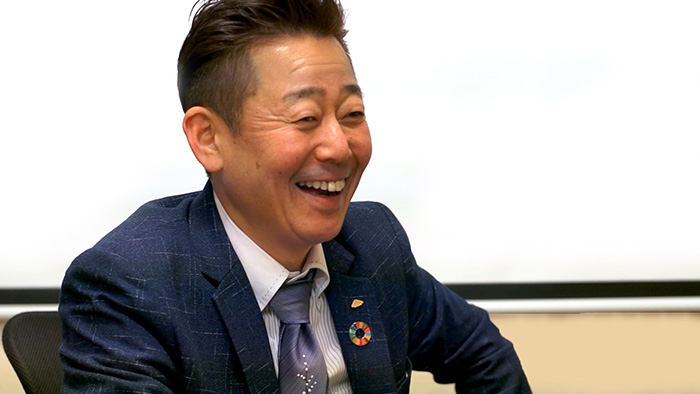

株式会社笹川建築

全国古民家再生協会富山第二支部・支部長 笹川征一

対応エリア富山県射水市、富山市、高岡市、その他相談

富山第二支部の対応エリア富山県全域

仕事にウソはつけない。

富山県射水市にある笹川建築は腕利きの大工が集まる大工集団です。その代表、笹川さんにお話頂いたのは、大工たちをまとめる二代目としての気概と、「木」というものの丁寧な解説です。これから家を触ろうとする人たちはもちろん、大工さんを目指す人たちにも読んでもらいたい、大工と家と木の、そして人間の「心」の話です。

富山の古民家

- ──

- えーっと、まず始めにですね、ホームページに書かれてる富山弁、全然分からんです(笑)。この「そくさいけ」とか「なんのせ」とか…

- 笹川

- (笑)今日も地元の言葉出ると思いますけど、標準語使ったら頭真っ白になるっていうか、自分の伝えたいことが伝わらん気がして。

- ──

- いや、僕もめっちゃ大阪弁なんで大丈夫です(笑)。いやでもすごいですよね、ニュアンスすら全然分からんというのが。方言って今どんどん無くなってるし、大阪弁も昔のきつい大阪弁に比べて今のはかなり標準語に近くなってますからね。

- 笹川

- こないだ九州に行った時に、数人で家族構成について喋ってて、うちのアンマとオッサンと…って言ったらみんな「?」ってなって。

- ──

- いや、なりますよ(笑)。

- 笹川

- アンマっていうのは長男。オッサンっていうのは次男。

- ──

- え! まじですか!

- 笹川

- (笑)生まれた時からオッサン。

- ──

- なんでそんなことになるんですか!(笑)

- 笹川

- 昔っからそうだから(笑)。

- ──

- 富山やばいですね(笑)。僕、ちゃんと行ったことないんですけど、富山ってどんなとこですか。

- 笹川

- いいとこですよー。食べ物は美味しいし、まず魚が新鮮。どこで食べても美味しい。

- ──

- いいですねぇ。富山って、雪国っていうイメージですけど。

- 笹川

- 昔は結構降りましたけどね。今はもう全然。一昨年に一晩で60cm積もったきり、そんなに積雪は無いですね。地球の温暖化で。

- ──

- え、そうなんですか。すごいですね。じゃあもう、家づくりが変わってきますよね。

- 笹川

- 変わってくると思いますよ。雪のことをどこまで考えるか。でも、降らんわけじゃないからね。一回でもドーンと降ったら…

- ──

- あ、そっか。

- 笹川

- 富山の雪って重いんです。湿気を含んでて。昔、どこかの大工さんが京都の建て方で富山に建てて、何年かして大雪があって、下屋が折れたりとか。

- ──

- へぇー。そうなんや。雪国は屋根勾配がきつくて、茅葺きで、みたいな勝手なイメージなんですけど。

- 笹川

- 山の方は茅葺きですけど、基本的には瓦屋根ですね。だいたい四寸勾配。

- ──

- 古民家の数ってどうなんですか。あるところにはあるって感じですか。

- 笹川

- そうですね、固まってある感じですね。砺波の方には散居村(さんきょそん)っていって「アズマダチ」という東に向いて建ってる家がたくさんあります。

- ──

- 初めて聞きました。アズマダチ。

- 笹川

- 北陸にしか無いのかな。まあ古民家が残ってる山手の方は、雪対策はきっちりやってますね。

仕事にウソはつけない

- ──

- 笹川さんのところってほんとに大工集団って感じですけど、工事の割合でいうと、古民家はちょこちょこあるんですか。

- 笹川

- そうですね、ちょこちょこありますね。今の若い大工さんって昔の技術を知らない人が多いじゃないですか。で、そういう人がやってる別会社の古民家の現場を一回見たことがあるんですけど、いや、そこ切るんかい! っていうような仕事をしてて、ちょっとショックを受けて。やっぱり若い人にちゃんと伝えていかんと駄目やなって思って。

- ──

- あー。

- 笹川

- 古民家は触れる人が触らんと駄目なんですよ。ツーバイフォーみたいに突きつけの建て方やないんで、全部仕口で決まってくるんで。

- ──

- そうですよね。

- 笹川

- まあそこの会社、バンバン宣伝してやってますけどね(笑)。

- ──

- (笑)笹川さんのところって、大工さんは何人くらいいらっしゃるんですか。

- 笹川

- 5人ですね。一番上で42歳。

- ──

- えっ、すごいですね!

- 笹川

- 自分の親父も大工しとって、親父の時は親父と同世代くらいの大工さんが3人おられて、自分が修行から帰ってきて、親父から代が変わる時に、やっぱり自分のやり方と合わないんです。それでどうせんなんかって思った時に、もう思い切るしかなかったです。これできますか、できません、これできますか、それもできません、じゃあ申し訳ないけど、辞めてくださいって。

- ──

- ああー。

- 笹川

- もうそれしかできなかった。だって自分が背負っていく会社なんだから、自分のやり方に合わせてもらうしかないんです。その時に、下請け仕事も全部切りました。

- ──

- すごい。

- 笹川

- そうしないと、お客さんと向き合う大工さんじゃない。やっぱり棟梁がお客さんと話して、お客さんの気持ちを……たとえば、ちょっとした言葉でもお客さんの気持ちって伝わるじゃないですか。

- ──

- うんうん。

- 笹川

- でもそこで間に誰か、元請けの監督か誰かが入ってたら、こっちに伝わらんです。

- ──

- そうかー。

- 笹川

- 逆にこっちの思いも伝わらんし。監督は「それでも別にいいじゃない」とか言うんだけど、それは嫌だったんで、下請けをやめました。仕事してて、納得がいかなくても「そこは目をつぶってください」って言われるんです。でもそれだと俺、仕事にウソついたことになるじゃないって。

- ──

- へぇー。

- 笹川

- 何十年か経ってから、この家誰作ったんって聞かれて、笹川建築ですってなったら、ウソになるでしょ。

- ──

- なるほどなー。ちなみに例えば、どんなことを言われたんですか。

- 笹川

- たとえばツーバイフォーの家をやった時に、パネルのカネテ(直角)がずれとったんです。もしかするとタチ(垂直)が元々ずれとったのか分からんけど、置いた時に10cmくらい空いたんです。

- ──

- おお(笑)。

- 笹川

- 「監督、これ、開きすぎです」って言ったら「隠れるところだからいい」って。

- ──

- あー、すごいなー。

- 笹川

- そういうのが何回もいろんな現場であって、もうこれはダメやなって。

- ──

- 妥協って一回やると知らないうちにクセになりますもんね。

- 笹川

- 職人って、自分が手を動かしてるじゃないですか。自分にウソつけんがです。どれだけ隠したところで、その晩寝た時に思い出したら、次の日はもう壊してでもやり直す。

- ──

- そうなんですねー。

- 笹川

- それくらいの気持ちを持たんと。それからもう絶対に元請けしかしない。対お客さんの仕事だけっていうスタイルでやってきてます。

- ──

- そういうのって施主には分からない部分ですよね。むしろ逆に「手が遅いな」って思われたり。

- 笹川

- だから最初にやっぱり、工事に入る前にお客さんと話して、うちの会社はこういう会社ですよってね。それで皆さんそれぞれ予算がありますから、こっちのやり方はこうで、こうなりますけど、どうしますかってちゃんと説明して、選んでもらえればお客さんも納得できるし、こちらもやりやすいし。

- ──

- なるほど。

- 笹川

- 一番最初は、一応プロとして、すべていい方のものをお客さんに勧めます。だけどいい方にすると高かったりするんで、それを少しずつ調整していくんです。

- ──

- 職人さんって、営業マンみたいにイエスマンじゃなくて、こだわりがあって、妥協を許さない、そんな風にあって欲しいです。

- 笹川

- 妥協したら、ほんとにその晩寝れない(笑)。

- ──

- クロニカでよく言うんですけど、そんな企業の「良心」っていうのは見えにくいんですよ。自分で言うと嘘くさいし、誰かに書いてもらっても広告と見分けがつかんし。

- 笹川

- 今はプレカットが主流ですけど、うちはおかげさんで手刻みでやらしてもらってるんです。そしたら棟梁って必ず墨付けして、若い衆が刻んで、建方、富山では「建ち舞」って言うんですけど…

- ──

- 「建ち舞」。舞うってかっこいい表現ですねぇ。

- 笹川

- その建ち舞の前の晩って、棟梁は寝れないくらいです。

- ──

- あー、そうなんや。

- 笹川

- あそこは違っとらんか、あそこは大丈夫か、ちゃんと収まるかって、もう自分が墨して、どう刻まれたかって、寝れないです。

- ──

- なんか施主としては、そういう家に住みたいですよね。何千万も払って。人が作ってるって感じですよねぇ。

- 笹川

- そういうのをやっぱり若い衆に伝えていきたいですね。

棟梁が求められるもの

- ──

- 笹川さんのところ、よくそんな若い世代の大工さんばっかり集められたなって思うんですが。

- 笹川

- おかげさんで、うちは親父がおって、自分が長男、さっき言ってた「アンマ」で(笑)、妹が設計やっとんです。自分が二代目を継いで、オッサンが…(笑)

- ──

- (笑)

- 笹川

- つまり次男坊が大工の棟梁で頭でやってます。それが42歳やから。

- ──

- ということは、笹川さんは社長ですか。

- 笹川

- そう。今もう現場入ったら「邪魔、邪魔」って。

- ──

- (笑)

- 笹川

- まあそれだけ任せられるってことですね。で、妹の旦那さんも総合監督として入ってもらってて。

- ──

- 完璧じゃないですか。

- 笹川

- よくぞみんな一緒の船に乗ってくれるなって。やっぱ社長がしっかりしとらんだら、みんな心配になって…(笑)

- ──

- いや、人徳ですよ(笑)。でも普通は職人不足で、若いやつが入ってきてもすぐ辞められるとか、腕はいいけど70歳過ぎてて引退が近いとか、結構そんなんじゃないですか。

- 笹川

- やっぱり入ってくる人の気持ちになって、あ、こういう環境にしとかないとなって思います。ちょっと気にしとるなって、そういう心の声を聞いとかんと、職人おっての会社ですし。

- ──

- 僕、勝手なイメージで、大工さんって腕っぷしが強くて、高いところに登れて、真夏でも真冬でも体調を崩さない身体がしっかりしてる人が向いてるって思ってたんですけど、見てたら、いや、違うわと。大工ってめっちゃ繊細な人じゃないと無理やなって分かったんです。

- 笹川

- そうそう。4年前から大工棟梁検定(※全国古民家再生協会主宰の若手向けの座学および実技検定)やってるでしょ。あれは腕だけじゃなくて心のあり方も検定項目に含まれてて、すごいなって思うんです。昔から国交省のやってる試験、大工技能士とかありますけど、あれは大工の腕だけを見る。腕にお客さんが付いてくるっていうね。

- ──

- はいはい。

- 笹川

- だけどほんとの棟梁って、お客さんや業者さんと喋って、お客さんの心を理解して、その上で自分の腕を見せる。家一軒建てるのにあたって、うちは38社くらいと付き合いがあるんです。

- ──

- はあー。すごいな。

- 笹川

- 専門職が38社。その人たちの段取りを全部組めるのが棟梁。頭でそれぞれの仕事内容をイメージしながらやるんです。それを全部、それぞれに任せてしまったらダメなんです。任せてしまうと、できんことだって言っとるかも知れんので。

- ──

- あー、なるほど。

- 笹川

- だから自分がある程度分かっとかんと言えないですよ。

手刻みとプレカットの違い

- ──

- お仕事としては、建てるのは一般住宅で、基本手刻みですか。

- 笹川

- そうです。よっぽど予算合わんだら、ちゃんと説明して……手刻みとプレカットの違いって分かります?

- ──

- えっ、なんやろう。木のクセを見る見ない、とかですか。

- 笹川

- 木って必ず痩せますよね。プレカットは機械やから、穴開ける側の女木の大きさが1やったら、オスも1の大きさです。で、木が痩せると空きますよね。ダワダワになります。

- ──

- ああー。

- 笹川

- それを止めるのが金物なんですけど、でも金物だって、建ち舞の時に締めても何年かしたら木は乾きますから、やっぱりダワダワになります。で、今度は面材でそれを止めるんです。

- ──

- じゃあ結局ツーバイフォーですね。

- 笹川

- 結局そうなるんです。でもうちの建て方は、金物はいらない。女木の1に対して、これが職人の勘なんですけど、男木を1.2にするとか、1.5にするとか。スギやケヤキといった材料に応じて調整します。

- ──

- へぇー。

- 笹川

- そこは職人の経験と気持ちですね。教科書には絶対書いてない(笑)。そうして初めて、何十年経っても強い家が作れるんです。

- ──

- そういうことかー。それは機械には絶対ムリですね。それがプレカットと手刻みの違いなんですね。

- 笹川

- ちなみにもし自分とこでプレカットをする時は、痩せる前提で、必ずゴムパッキンを入れます。

- ──

- へえーっ。パッキンを入れてから締めるんですか。

- 笹川

- そうです。一箇所に対して二枚入れます。二分くらいは空いても大丈夫なように。

- ──

- そんなん、誰もやってないんじゃないですか。

- 笹川

- (笑)これ、お金のことを考えたらやらないと思います。お客さんの気持ちを考えたら、予算が無いならその代わりに何ができるかって考えて、ゴムパッキン入れて、これでごめんねって。

- ──

- はー。すごいなー。そういうのって工務店さんによって全然違いますよね。施主として、一番大事な見るべきところってそういうところちゃうかなって思うんです。

自然乾燥材と人工乾燥材

- 笹川

- 古民家再生協会に入って8年なんですけど、入って良かったなと思うのは、「木のソムリエツアー」とかで実際に一般の人たちと山に入って、教えてあげられることです。山の仕事ってどんなのか、木はどういう風に生えてるか。北陸は雪で木が倒れるから、雪起こしで木を起こして一本一本ロープで縛るんです。

- ──

- へぇー。

- 笹川

- そんな大変な作業をするのに、今、木の値段って一本いくらか知ってますかと。500円ですよ。

- ──

- えっ。

- 笹川

- 50年かけてこれだけ労力かけて、それで1本500円っておかしくないですかって。

- ──

- すごいですね。

- 笹川

- それって大工さんも知らんし、ましてや一般の人なんか知るわけない。ニュースでも言わんし。だからそれを自分の周りだけには知ってもらおうと、コツコツやってるんです。

- ──

- 500円って、なんでそんなことになってるんですか。

- 笹川

- 昭和40年くらいでしたっけ、木材の自由化で外材が入ってくるようになったでしょ。そしたら外材の方が安いから、みんなそっちを使うようになった。大工さんも右にならえで、地元の山を見て見ぬ振りで外材を使うようになったんです。地元の木はちょっと高かったがですね、外材も地元の木も一緒の木やねが、って感じで。

- ──

- そういうことかー。

- 笹川

- 自分も大工になって、修行に行って帰ってきて、何気なく材木屋さんに柱何本ね、桁何本ね、って注文して材木屋さん任せにしてたんです。だけどこの協会に入って「自然乾燥のさせ方を知れば木は長持ちする」って教えてもらったんです。大工しとるのにそういうことも知らなかった(笑)。

- ──

- そうなんですか。

- 笹川

- それが衝撃で。そういうことも一般の人に知ってもらいたい。ほんと言うと、工務店に広げれば一番広がるんですけど、なんで工務店に言わないかっていったら、工務店は面倒くさがるからです。自然乾燥材って乾く過程で動くんです。軋んだり、隙間が空いたり、クレームの対象になるでしょ。

- ──

- あー。

- 笹川

- 外材とか人工乾燥材は木を殺してしまってるから、工務店には都合がいいんです。

- ──

- ああ、やっぱ死んでるんですか。

- 笹川

- もうだって、カスカスですよ。どれだけ綺麗に研いだノミでも、一回ノミ入れたら、バサバサってなります。

- ──

- まじっすか。

- 笹川

- 普通だったら油気があるから、綺麗にノミの跡だけになるんですけど、人工乾燥材は断面がバサバサになる。あれっ、ノミ研いだばっかなのに? って感じです。

- ──

- へえーっ。

- 笹川

- 人工乾燥材は最初から劣化が始まっとる。でもほんとは木っていうのは300年ほどかけて強度が増していって、800年、1000年かけて劣化していくんです。

- ──

- はいはいはい。

- 笹川

- それを聞いた時に、俺は何しとったんやと。

- ──

- (笑)でも今や日本の家のほとんどが人工乾燥材ですよね。

- 笹川

- そう。材木屋さんも自然乾燥材をストックしとるところは少ない。だから材木屋さんにお願いして、置いといてもらうんです。

- ──

- 材木屋さん自体も廃業が多いって聞きます。

- 笹川

- 材木屋さんも建材売ってみたり、苦しい会社もありますね。ほんとは自然乾燥材を売ればいいんですけど、半年、一年と寝かしとかんなんから、その間はお金にならないですよね。そんなことせずに人工乾燥材を仕入れて、一週間くらいでポンとお金にした方がいいですよね。そういう時代になってしまった。

- ──

- それをゆっくり戻していきたいですね。

- 笹川

- そうですね。再生協会は全国にあるし、全国で地道に少しずつ広めていけばと思います。そんで実際、一般のお客さんから「自然乾燥材で建ててね」って言われればね、工務店も変わりますよね。

- ──

- いや、ほんまそうですよ。やっぱり消費者にちゃんと伝えることから始めて、少しずつニーズを生めばいいんですよね。

クレーマーと大工

- 笹川

- 一時期、クレーマーって流行ったですよね。あれから徐々に大工さんが怖がるようになってしまって。何してもクレームにならんかと。

- ──

- あれって何がきっかけなんですかね。

- 笹川

- やっぱりローコスト住宅とかで、大工さんがやってはいけないことをやってたんじゃないですかね。それと無垢材を使ってれば、安くしたいクレーマーの人たちにとってはいくらでも文句がつけられる。じゃあ直します、って言っても、直さんでいいから安せぇ、とかね(笑)。

- ──

- ありそう(笑)。あと、住み手が家のことを知らなくなったというのも、クレームの大きな要因かなって思います。僕自身も、この歳まで無垢材に日常的に触れたことがなかったんです。

- 笹川

- ああ。

- ──

- それで大工さんもそんな雰囲気を察してか、めちゃくちゃ念押ししてくるんですよ。僕、風呂に木製ドアをつけたんですけど、親方に猛反対されて。お前何考えてんねん、反るし腐るぞと。でも僕はそれでもいいからって言ってるのに、ほんまにええんか、ほんまにええんやな、ってもうしつこい(笑)。

- 笹川

- ははは(笑)

- ──

- 一体どんなことが起きるんやろって若干不安になったんですけど、何年経っても別に何もない(笑)。

- 笹川

- やっぱりみんなクレーマーに相当ビビっとるんですよ。

- ──

- 大工さん、もっと偉そうにしてもええのになって思いますね。

- 笹川

- ちゃんと説明して、分かるまで説明すればいいと思います。その上で、もっと堂々とね。いい腕持っとれば、自分にしかできんこともたくさんあるし、「じゃあこういう風にできますよ」ってどんどん提案すればいいんです。

- ──

- そうですね。

- 笹川

- 昔の大工さんみたいに「黙って仕事すればええ」みたいに思ってたら、何も言えずに、クレームに対処するだけになってしまう。

- ──

- なんかもう、謝罪会見とか流行ってるじゃないですか。世間がそういう風潮ですよね。学校の先生とか悲惨ですよ。生徒に馬乗りになられてボコボコにされても一切手を出せないという(笑)。

- 笹川

- 昔だったら、喋ってる途中でもう殴られてましたよね(笑)。

- ──

- (笑)僕もかなりどつかれましたけど、でも別に恨んでないですからね。

- 笹川

- 息子たちの先生にも、バンバンやってくださいって言ってるのに「できないんです」って。親が頼んでるのになんでできないんだって(笑)。

- ──

- (笑)まあすぐ親からクレーム入りますからね。お医者さんなんかもっと大変で、すぐ訴えられるから。お医者さんも工務店さんも扱うものが大きいから、クレームのレベルが違いますよね。大ごとになるじゃないですか。

- 笹川

- だからもう、いいか悪いかは自分の判断ですよね。どこまで早く正確に判断を出せるか。それはもう普段からアンテナ張り続けとかんと答えは出ない。誰かの意見に流されてしまったらアウト。だから謝罪してしまう。

- ──

- あー、なるほど。自分の考えがないから…

- 笹川

- そうそう。

- ──

- それって施主にも同じことが言えると思うんです。施主も誰かの話に流されて決めると、その人のせいにしたくなるんですけど、自分でちゃんと調べて考えて判断してたら、何かあっても自分のせいだから、クレームにならないですよ。

- 笹川

- 自分で納得してればね。

- ──

- だから工務店も施主も、お互い家づくりに対して、一所懸命にならんとあかんってことですよね。

手入れされずに荒れる山

- 笹川

- ただ勉強する時に難しいのは、今のインターネットには本当のことも書いてあれば間違ったことも書いてる。

- ──

- そうそう。

- 笹川

- ウソのことを覚えてるお客さんもいらっしゃるんです。たとえばこういう時に基礎を打ったらダメだとか。何度から何度の時がダメとかいいとか。それに対して、そういう時は別の打ち方がありますよって説明するんやけど、お客さんの心のどっかでは「そう言うけど、ほんとはダメなんでない?」って思っとるかも知れんよね。

- ──

- ああー。そうでしょうね。

- 笹川

- まあ基礎は、一番長持ちせん材料ですからね。ほんとは石場建てが一番ですけど。

- ──

- ちなみにコンクリートの寿命ってそれこそいろいろな情報がネットで出回ってますけど、だいたい数十年ですか。

- 笹川

- 70年くらいって言いますよね。でもその前に劣化してクラックが入って、そこに水が入って中の鉄筋が腐ったら70年も絶対保ちませんからね。鉄筋が錆びて膨張するから。

- ──

- あー、中から割れるんですね。

- 笹川

- だから足元は木と石が一番ですよ。1000年保ちますから。

- ──

- うちも100年前の移築なんで、材としては200~300年前のものだと思うんですけど、もうお寺の柱みたいに浮造りになってて真っ黒なんです。でも切ったり削ったりすると断面が新しい木みたいにまっさらなんですよね。

- 笹川

- あー、そうですね。匂いもしますよね。

- ──

- 僕全然知らなくて。いい匂いするんですよ。あれ四面削ったらほとんど新材と見分けがつかないですよね。

- 笹川

- それが本物の材木ですよね。それに昔の材やから、目も詰まってるし。山で手入れされてるからね。

- ──

- あ、山に生えてる時点でレベルが違うんですね。

- 笹川

- そうそう。山の手入れされとらんと育つ木と、手入れされて育つ木は違いますね。植林する時に木をいっぱい植えるじゃないですか。それを間伐していくんですけど、それをしなかったら太陽が下の根まで届かんでしょ。そしたら根っこが伸びない、栄養が行き渡らない。

- ──

- そういうことか。

- 笹川

- だから今、手が入っとらん、荒れとる山は土砂崩れが多いでしょ。根っこが伸びてないから、雨がダーッと降った時に、普通なら染み込むんです。それで根っこがあるから崩れない。川も氾濫しない。でも、根っこが張ってないと染み込まずにそのまま流れていっちゃう。

- ──

- それを「荒れてる」って言うんですね。

- 笹川

- 手が入ってなくてもいいねか、いっぱい木あるねか、じゃなくて、弱い木ばっかりあるんです。

- ──

- なるほどー。山ってなんで手入れせんとあかんのかずっと謎だったんですけど、そういうことなんですね。

- 笹川

- 木って70年くらいしたら二酸化炭素を吸わなくなって、もう早く切ってって感じで、スギ花粉とか出すんです。もう終わりだから花粉出しますよーって。

- ──

- はー! そういうことか。じゃあ花粉症っていうのは…

- 笹川

- そうそう。今までいいサイクルで間伐して、切って、植林して、っていうのが回ってれば問題なかったんですけどね。山の人に聞いたら、やっぱりそれが一番いいって言います。昔のやり方が。でも今はこういう時代で、山の木も安い、だから手入れできん。でもそれを国ばっかりに頼っててもあかんし、誰がお金を出してくれるかっていうと一般消費者。その人達にそういうことを分かってもらって、その人達が自然乾燥材を選べるようにしないと、と思います。

- ──

- ほんとそうですよね。

みんなが集まる「いっぽく場」

- ──

- 会社のスタッフさんについてお聞きしたいんですけど、SNS拝見してたらいつも皆さん写真で「スイッチオン」ってされてますよね。

- 笹川

- あれはね、オフモードと仕事モードに切り替えるために、ただダラダラと朝礼やるんじゃなくて、スイッチを押して切り替えるぞっていう意味でやってます。

- ──

- あ、そういうことですか。

- 笹川

- もう6年前からやってますけど、なんとなくやるんじゃなくて、職人もメリハリをきっちりしないと駄目だと思って。

- ──

- なるほど。

- 笹川

- あと職人とのコミュニケーション取る時は、「いっぽく場」ってあるんですけど…

- ──

- いっぽく場?

- 笹川

- 一服する場。いっぽく場って言うんですけど(笑)。地元の近所のおじさんおばさんとか、うちの前歩いてたら「いっぽくしていかねま?」って。

- ──

- いっぽくして、いか……何ですか?(笑)

- 笹川

- 「お茶飲んでいきませんか」っていう意味です(笑)。で、ああ、じゃいいですかって立ち寄ってくれるんですけど、そこには薪ストーブがあるんです。職人と団らんする時は、月末の給料日、その晩にそこで焼肉パーティーします。

- ──

- あー、ええっすねえ。

- 笹川

- で、鉄板を用意するんじゃなくて、鉄板で作ったストーブなんで、ストーブの上でそのままガーッて焼くんです。

- ──

- めっちゃいいですね。それって昔の、古民家の縁側の人付き合いと同じですよね。道歩いてる人に声かけて、縁側でお茶出すっていう。

- 笹川

- そうですね。うちは10時と3時に一服しますけど、それに合わせて近所の人が何人か来るんです。それで30分話して、一服終わったら帰る(笑)。

- ──

- めっちゃいいなー。

- 笹川

- やっぱりね、人の心で繋がっとるから、それって一番大事なことやなと。さりげなく難しいですけど。

- ──

- そうですよ。

- 笹川

- でもそうなるまでには、親父の代から積み重ねてきたものがあるからね。それでまたいっぽく場を新築中(笑)。

- ──

- そうなんですか!

- 笹川

- もうちょい大きめのやつ。屋根があって。

- ──

- そういう開かれてる場って、開かれてる気持ちが見えてるから、皆が集まってくるんですよね。

- 笹川

- だから他の大工さんも来たり、組み立て屋さんも来たり。そんな場所があるのは大事ですね。

- ──

- 僕もいつかそんなのを作ってみたいです。

- 笹川

- 今考えとるのは、お年寄りの人って結構畑やってるんですけど、自分たち一人か二人なのにいっぱい作って、作ったものが余るわけです。近所に配ってもいらないって言われたりして(笑)。で、そういうものを売れる場所を提供して、余ったらここに置いていって、欲しい人がいれば安いお金で持っていってもらって、そのお金で、おばあちゃんたち、一所懸命やったんだから、これでちょっと温泉でも行っておいでって。

- ──

- いやあ、いいですねえ。焼肉と、野菜と。なんか道の駅みたいで。

- 笹川

- 小さな道の駅(笑)。

- ──

- そのうち駐車場できそうですね(笑)。

おわり

施工例

youtube放映中!

自然素材「木」と「泥」の話

富山第二支部プロモーション映像

一般社団法人全国古民家再生協会富山第二支部

http://kominka-toyamachuo.org/

株式会社笹川建築

※直接お問い合わせの際は「クロニカを見た」とお伝え頂くと

何かしら良いことがある気がします。

| 住所 | 〒939-0302 富山県射水市大江436番地 |

|---|---|

| 電話 | 0766-55-3515 |

| FAX | 0766-55-0641 |

| 創業者 | 笹川征夫(現会長) |

| 創業 | 昭和37年、笹川建築創業 |

| 法人化(株式会社) | 平成23年4月 |

| 代表取締役 | 笹川征一 |

| 公式サイト | http://sasakawa.cc/ |

株式会社笹川建築 /

全国古民家再生協会富山第二支部への

お問い合わせはこちら

古民家を直したい方、状態を調査したい方は

このフォームからご連絡ください。