古民家リノベってこんなに適当でもいいんですよっていう実例

を紹介します。

これは過去のブログには何度か登場しているお話なので、昔から読んで頂いている方々は既にご存じかもしれませんが、そんな方々には2025年の最新状況を、そしてなんのことか分からないクロニカ初見の方々には「うわぁ……」と思ってもらえる鉄板ネタとして、改めてご紹介していきたいと思います。

いや、つい先日ね、ツイッターで新築を建てた人のポストを見たんです。

その方は玄関床にきれいに張られたタイルにデコボコがあるといって、一枚一枚のタイルのずれを0.1mm単位で測って、それを証拠としてハウスメーカーにクレームを入れてらっしゃって、それが「やりすぎ」とか「水勾配なら分かる」とか賛否両論で物議を醸していたんですが、それを見た僕は「いやあ、大変ですね……………」という感想を抱いたので、今回はそんな話をしようかなと思ったんでした。

僕もたぶんその人と同じくらいのお金をかけて古民家を直したと思うんですが、僕の場合は古民家だったので、そもそも「0.1mm」という単位が発生しませんでした。

代わりにどういう単位が使われていたかというと「やった」「やってない」みたいな単位です。

「トイレのドアは?」

「つけたっす」

「スイッチは?」

「つけてないっす」

「便器は?」

「それ大原さんが買ってって言ったじゃないですか」

「え、そんなん聞いてへんけど」

「じゃあ今買ってくださいよ。楽天とかで売ってるすよ」

「ヤフーショッピングは?」

「ヤフーでも売ってるっすよ。ほら」

「ほんまや。おれヤフーでポイ活してるからヤフーで買うわ」

みたいな感じでした。(※2015年当時。現在はAmazonでポイ活しています)

つまり古民家は100年前の家なので、なんというか、0.1mmどころか新しいトイレがついたらもうそれでオッケーというか、最高というか、これでやっと新しい便所を使える!!!みたいな喜びに包まれるというか、そういう精神性になるんですね。

マイナスからの出発というか。

一方、新築、特にハウスメーカーさんのような大手さんで家を建てると、パンフレットやらムービーやらモデルハウスやらで最初からMAXフルパワーの期待感を演出されます。

打ち合わせもにこやかな営業さんが「一緒に夢のマイホームを実現させましょう!!」みたいなノリでめちゃくちゃポジティブなムードに満ちあふれていることでしょう。

さらにお客様扱いがすごくてウェルカムドリンクとか何何様とかお子様とかお父様お母様とかそういう感じで大切に扱われるお客様感で満足感もMAXです。(すべて僕の偏見です)

対して古民家リノベは、まあそういう感じでやってるところも今はあると思うんですが、基本的には普通の地元の工務店さんに頼むわけで、僕のように運が悪いとお客様どころか「現場でヒマそうにしてる手の空いてる人夫」として扱われ、「あれ買ってこい」とか「それ取ってくれ」とか言われる羽目になるわけです。

この違いは実はものすごく大きいなと思っていて、それは業者さんとの付き合いだけでなく、家づくりの感覚そのものに影響を及ぼすファクターなのです。

どういうことかというと、そもそも期待値MAXではないので、期待を裏切られるということがなくなります。

職人たちも「一緒に夢のマイホームを実現させましょう!」というより「はよ帰ってパチンコか居酒屋行きたい」としか考えてないので(個人差があります)、施主がウッキウキで過大な夢を描くこともありません。

するとどうなるかというと。

楽になるのですよ。

生活が。

いや年収が上がるという意味ではなく、家づくりが、その後の暮らし方が、肩に力が抜けて楽になるんですよね。

大きな夢も描いてないし、完璧なものが手に入ると思ってないし、そもそもお客様扱いされてないから、「完成品」へのハードルが極端に低くなるのですね。

ではそうして限界まで下がった「完成品」のハードルがどれくらい低いのか、写真にてご確認ください。

引き渡し時にこれですよ皆さん。

これ何かというと、照明スイッチの場所を変更したので、元々あったスイッチプレートを外したんですね。まあ電気配線も全部変えたからここには電気が流れないんですが、

「大原さーんこのスイッチ取っときますー?」

「どこのー?」

「縁側の左にあるやつですー」

「あー取っといてー」

「はーい(ズボッ)」

で完了。

でもこれでべつに何の不便も不都合もございません。

案外大丈夫です。

案外大丈夫といえば、この今にも崩れ落ちそうな砂壁が割れてポロッと落ちそうになってるところあるじゃないですか。これ9年経っても落ちてないですからね笑

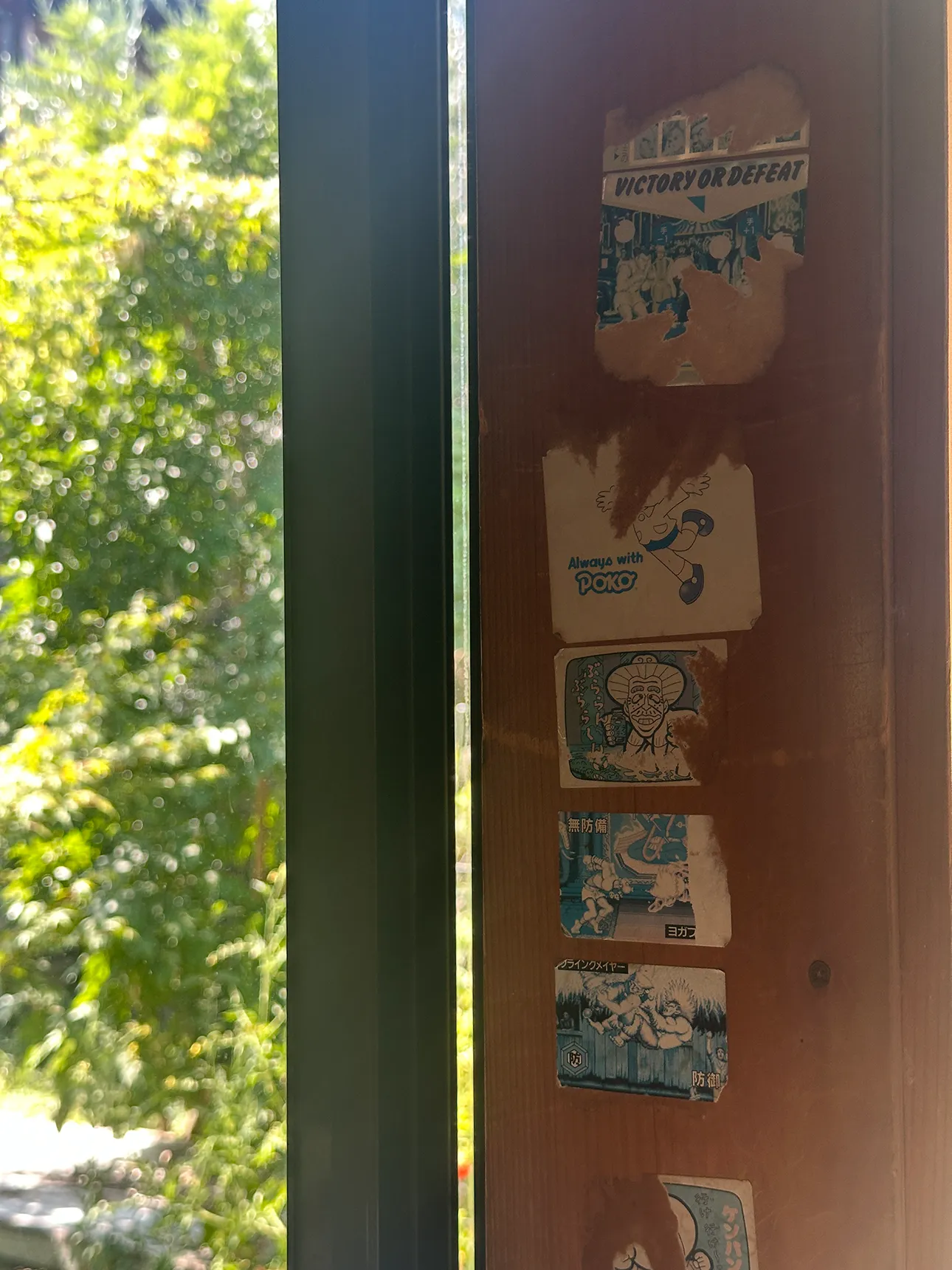

大原邸名物、誰が貼ったか分からん柱のシール。

内容を見るにストⅡは初代またはターボ、志村はドリフ以降なので、僕とは10歳ほど世代がずれています。

おそらく今は38歳くらいになっているであろう売主さんの息子さんが幼い頃に貼ったんでしょうね。

これもまた住み継がれる家の記憶──

とかはべつに思ってません。

剥がすのめんどかっただけです。

でも別に大丈夫です。困ってません。見慣れたし。

それどころかドリフ漬けになってるうちの子供たちがシール見つけて「志村や!!」と喜んでました。

こちらも大原邸名物、エアコンの穴に新聞紙ズボ。

エアコンを取り外した際、壁に穴が空いたままになってたんですが、全員がそのことを忘れて引き渡し完了。

お客様の夢のマイホーム引き渡しで、家の前でご家族の皆様が勢揃いで記念写真撮ったあと、奥様が壁にでっかい穴空いてるの見つけたら泡吹いて倒れますよね。

ほんまに。

これも「あっ、穴空いてるやんけ」と言って僕が適当にその辺の新聞紙をズボッて、その後交換することもなく9年経ちますが特に変化はありません。

新築の外壁は10年でメンテが必要とのことですが、うちの新聞紙はノーメンテで大丈夫のようです。

連続で汚い写真をお見せしてすみませんね。

やだーあたしこんな汚い家住みたくない~とお思いの方もいらっしゃると思いますが、離れて見たらこんな感じなんで大丈夫ですよ。

この写真にちゃんと志村も新聞紙ズボも写ってますからね。

でもそんなんいちいち接近して眺めないでしょ?

大丈夫ですよ適当で。

これはお前が悪いシリーズです。

クロニカ古参の方はよくご存じの通り、「あーそこは俺が仕上げるからー」で勝手に工事を終わらせ、そして月日は流れ──

のやつです。

9年経っても仕上がってません。

最近3Dプリンタが導入されたサグラダファミリアの方がたぶん先に完成すると思います。

もちろん壁の色が何色だろうが、見慣れてしまえばそれは「壁」です。

これで何の問題もありません(塗れ)。

こちらは完全に僕のせいじゃない、デフォルトで備わっていたポイント、

「床板の向こうに土が見える」です。

ちょっとジブリっぽいタイトルですが本当に土が見えます。

土て。

と最初は思いましたが今は慣れたので何も感じません。土が見えてるだけです。

お前が悪いシリーズその2。モルタル仕上げ(途中)です。

リシン吹付仕上げの壁がダサいと思って、左官屋さんに道具を借りて自分でモルタルを塗ってみましたが、途中で左官屋さんが家に帰ったのでそのままになった壁です。

これも10年メンテの時期ですが、何をどうメンテすればいいのかよくわかりません。

デザインに関しては見慣れたので大丈夫です。よく見るとなんかちょっとアートっぽいよね(塗れ)。

最後はこちら。

元々あった欄間の障子にエアコンのダクトズボー、です。

これ玄関なんですけど、外なんですよ。

しかも引き渡しが済んで住み始めて1年経った頃に、なんかやたら外の音が聞こえへん? みたいに嫁と喋ってて、そこで初めてこの部分が障子だということに気付いたんでした。

ようするに家の内外を隔てているものが壁じゃなくて紙だったわけです。

で、応急処置で部屋の中から板を張り付けたんですが、ご覧の通り外はそのまま、障子が見えたままです。

こんなんありえへんって思うじゃないですか。

でもよく考えてみれば、75年前は、壁じゃなくて紙だったんですよね。

寝る時は板戸を閉めるけど、起きてる時は普通に障子が内外を隔てるものだったんですよ。

とまあそんな具合に、非常に原始的に、家というものを理解していったリノベーション工事でした。

0.1mmがどうのとか言ってる方は、おそらく家というものをあんまり知らないんだろうなと思います。

そういう方は、断熱係数やら補助金やらといった家づくりに関する専門的な知識は僕よりもずっとあると思うんです。

でも「家」という物体がいったい何なのか、どういう存在なのか、ということについてはほとんど知らないんじゃないかな、って思います。

家っていうのは、人が木でつくる、大きな箱です。

そこに屋根をかけて壁と床を張って、その中で暮らすんです。

何言ってんだそんなの当たり前じゃないかと思うでしょうが、これを知識的ではなく「肉体的な感覚」として感じることができるのが古民家です。

人が木でつくったものですよ。

0.1mmの誤差は出るし、出たとしても、なんとでもなるに決まってるじゃないですか。

僕は古民家リノベを通じて、こういう感覚を身につけられたことが、ほんとに一番の財産だと思っているのです。

ということで皆様もぜひ、おうちをリノベーションされる場合は、こんな感じで暮らしている僕のことを思い出して、心安らかに、楽しく、工事を進めていってもらえればと思います。

おわり。