能登半島地震レポート・その1

さあ今回はガチ回ですよ。

これはいつものようにヘラヘラ笑ってお届けする記事ではありません。

久々の真顔のレポートになります。

先月わたくし、能登半島に三泊四日で行ってまいりました。

観光や冷やかしではありません。

全国古民家再生協会さんの委託事業である「被災家屋の調査」に同行したのです。

震災発生から1年以上が経った今、能登はどうなっているのか、それなりに気にはしていました。

僕は18歳の時に阪神淡路大震災を大阪で体験して以来、地震については思うところがあり、東日本大震災の震災遺構なども回ったりしていたのですが、今回の能登は僕の愛読する『スキップとローファー』の舞台の一つであり、10巻のあとがきで作中にも登場する主人公の実家が全壊し、作者様の祖父母がお亡くなりになっていたという事実を知ったこともあって、心を痛めておりました。

そんな感じだったので、能登に調査に行く人員を募集しているという話を小耳に挟んだ時、僕はすぐに手を挙げたのです。

地震の現場はまったく知らないわけではありません。

阪神淡路大震災の時はちょうど西宮にある大学の入試に行く直前で、倒壊した家の屋根の上を歩いて試験会場に向かったことを覚えています。駅のホームに覆い被さるようにして傾いたままのビルも数ヶ月はそのままで、僕は毎日そのビルの下で電車を待っていました。

あの光景は忘れられませんが、当時は子供だったので、感想といえば「こえー」「すげー」くらいなもんで、正直なんも見れてなかったと思います。

しかし今!

このやたら知識が付いてしまった中年の今なら!

現地の方々のお役に立ちながら、全国の方々にも何かしら有益な情報をお届けすることができるのではないか!

もちろん古民家的にも地震が発生した時にどうなるのか、巨大地震というものは古民家にどんな風に被害をもたらすのか、その時にどうすればいいのか、そういったことはなかなか知ることはできません。

なので調査をしながら、車を走らせ、街を歩き、この目で見てこようと思ったのでした。

もちもの一覧。

旅のしおりとかおやつとかご当地グルメとかそういう雰囲気ではありません。

ほんとに本気のやつなんです。

僕なんか倒壊寸前の建物に入って運悪く余震が起きて生き埋めになった時のこと考えてポケットに笛まで用意しましたよ。

でもさすがに笛はちょっと大げさかなと思ってたら他のチームの人が「行ってみたら倒壊寸前の建物だった」て仰ってましたよ。

まあ僕のお伺いした家屋は全部大丈夫でしたけども。

とにかく最後まで、移動中も含めずっと緊張が取れなくて、知らないうちに両肩が異様に凝ってしまって、今でも肩がおかしいです。

調査は三日間のスケジュールだったんですが、初日が朝からだったので前日入りして、現地から車で一時間ほど離れたまだ被害の少ないところに宿をとり、調査メンバー4人で雑魚寝で寝ました。

その時点では、3月なのにめちゃくちゃ雪積もってるやん……という点以外は、家屋も道路もべつに変化は見られませんでした。

いくつか棟瓦が崩れてブルーシートかかってる家がちらほらあるなーくらい。

それは数年前の大阪の台風でもよく見た風景です。

なのでまあ気を抜きつつ一泊して、翌朝一番に一件目の調査対象の家屋に向かって車を走らせたんですが、30分ほど走ったところで様子がおかしくなってきました。

道がガタガタでグネグネなんです。

山に入っていくとそういうガタガタグネグネした道ばかりになって、なんでこんな迂回させられるのかとふと窓の外を見たら……

あ……

割れてる………

そうなんです。元の道は綺麗でまっすぐだったんですが、それらが全部使い物にならなくなってたんですね。

なので僕が走っている道は地震後に突貫工事でつくられた、それらを避けて通る即席道路だったわけです。

どうりでグネグネでガタガタなわけだぜ。

とか思ってた僕はその数分後にこれを見て絶句しました。

崩落………してません?………

え?

ここそんな感じ?

僕立ってるとこリアルタイムでそんな感じなんですか!!??

画面には写ってませんがこの下は断崖絶壁です。

正直一軒目の家に伺う前に死ぬんちゃうかなと思いましたが、人間はすごいもので、三日も走ってたらこれよりもっと酷い、道がまるごと谷底に落ちたみたいな現場を通っても何も感じなくなってました。

でね、

僕が組んだメンバーは一級建築士さんだったんですが、これなんでこんな崩落するんですか!と訊いたら「谷はあかんなあ」とのこと。

「谷?」

「ここは山の中やけど、道を造る時に谷も走るやろ。その谷の部分は全部落ちとるなあ」

「あ、そういうことか!」

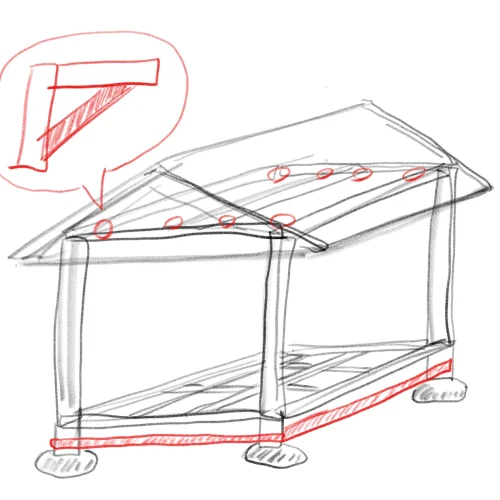

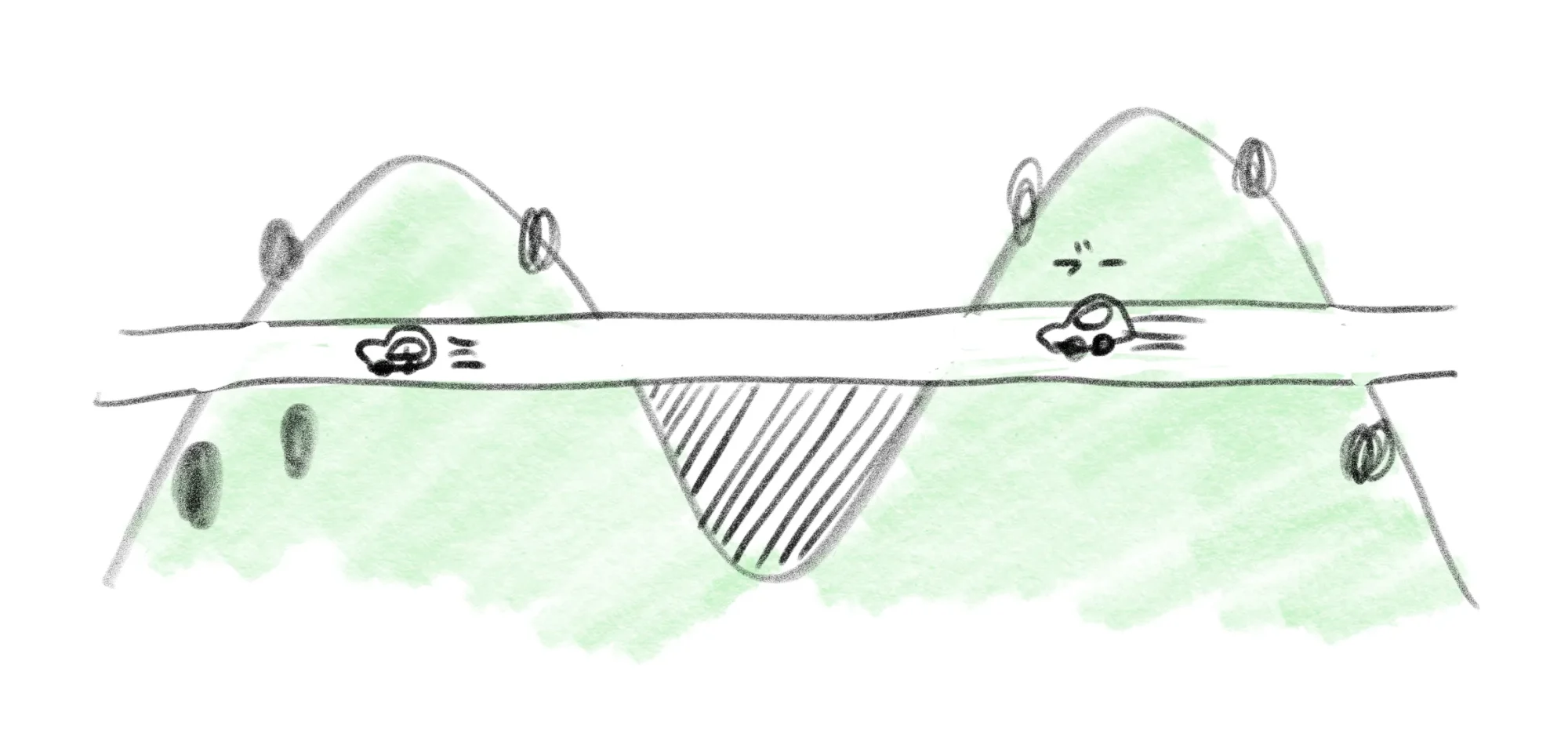

どういうことか分かりませんよね。図示するとこうです。

僕の比類無き画力が久々に爆発しましたが、ようするに、山の中を走る道っていうのは、そんな都合良くまっすぐ平らなところがあるわけじゃなく、山を切り取ってまっすぐの道を造ってるわけです。

で、切り取るのはいいんだけど、谷の部分って地面が無いじゃないですか。だから切り取った山の土を使ってそこを埋め立てるんですね。

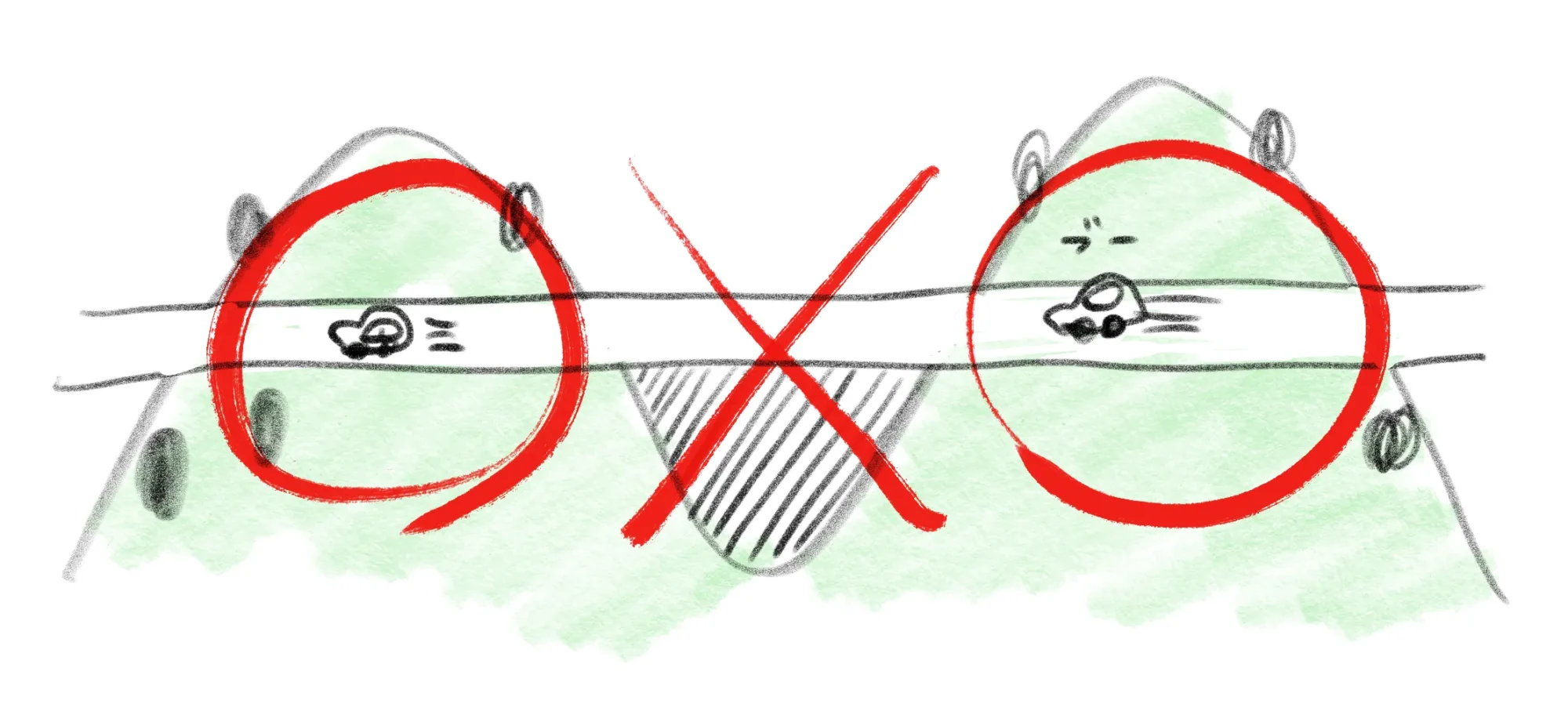

で、今回の地震で崩落したのが、見事に全部「埋め立て」の部分、つまり谷間なんですよ。

つまりこういうことです。

元々ある山は当然地盤が固いですが、埋め立てはいくら人間がペタペタ埋め立てたところで、地球からすれば砂山みたいなもんなんでしょうね。

マジでこの谷全部が無くなってる道もありましたよ。

そんな中をドライブしてるとほんとに一年経ってるとは言えこの地面がいつまで保つのかというサドンデスみたいな心境になって生きた心地しなかったです。

……え?

古民家の話はどうなったって?

俺たちは古民家の情報を得るためにわざわざ貴重な時間を割いてお前の駄文を見に来てやってるのに古民家と関係ない話をダラダラ書くなボケって??

え? それはちょっと早計過ぎません?

これを書いてるのは見事な伏線回収で有名(嘘)なこの僕ですよ?

実はこの話、古民家、ひいては住宅のすごく大事な知識なんですよ。

僕も能登に来るまで実感なかったけど、あーもういいや、先に結論言いますわ。

いいですか?

地震に対する結論言っちゃいますよ?

地震対策は地盤がすべて。

以上。

はい。この話終わり。

いや終わりませんけど。

あ、もう一つ付け足しときます。

あとは運。

以上。

いやー身も蓋もないですね。

詳しいことは後で書きますが、まあ70%はこの二つの要素で決まるんだろうなと。耐震補強とかで人間様がどうにかコントロールできるのは残り30%くらいかなあという感想を持ちましたよ。

「何言ってんだこいつ」と思われるでしょうが、このシリーズを読んで頂ければたぶん僕と同じ感覚になって頂けるのではと思います。

まあそんなに続きませんけどね。次回か、三回目で終わると思います。

てことでとりあえず今回はここまで。

まて次号!